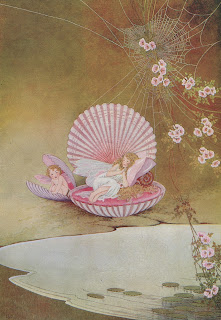

花の妖精たち (by H.G.C. Marsh Lambert)

花(植物)に妖精は付き物。 花の妖精を描いた画家といえば、真っ先に思い浮かぶのはシシリー・メアリー・バーカーですが、それ以前から──そしてそれ以降も、様々な画家がそれぞれの花の妖精を描いてきました。 今回紹介するのは、イギリスのイラストレーター、H.G.C. マーシュ・ランバート(H.G.C. Marsh Lambert, 1888-1981)による花の妖精たち。 花の妖精を描く場合、その花の主としての妖精を描いたものと、花そのものを擬人化したようなものとがありますが、マーシュ・ランバートのイラストは後者にあたります。 ポーズをとるフラワーフェアリーの下に詩的な文章を置くスタイルは、アメリカの作家エリザベス・ゴードンが、イラストレーターのM.T. ロスやジャネット・ローラ・スコットと組んで制作した本を思い起こさせます。 エリザベス・ゴードンの本 上段がジャネット・ローラ・スコット、下段がM.T. ロスによるイラスト (文章を読むにはクリックで拡大) H.G.C. マーシュ・ランバートの花の妖精たちが出版されたのは1920年代。本ではなくシリーズもののポストカードという形態でした。 今のところ12種類を確認していますが、これで全種類かは不明です。 カーネーション 水仙 紫苑 スイートピー